Por: Elson Medeiros

INTRODUÇÃO

A busca pela verdade é uma das mais antigas e profundas aspirações da humanidade, atravessando tempos, culturas e tradições. Desde os primeiros filósofos até às instituições modernas de ensino, este ideal tem guiado o pensamento humano na tentativa de compreender o sentido da existência e a natureza da realidade. No seio desta procura, fé e razão surgem como duas dimensões fundamentais do espírito humano, cada uma oferecendo caminhos distintos, mas complementares, para alcançar a verdade.

A encíclica Fides et Ratio, de João Paulo II, ao afirmar que “a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade”, propõe uma visão integral e harmónica do conhecimento humano. Esta perspetiva é especialmente relevante no contexto da universidade, concebida desde a sua origem como um espaço de encontro entre diferentes saberes, onde o diálogo entre a razão e a fé se torna essencial para abordar as questões fundamentais da existência.

Este texto pretende explorar a relação entre fé, razão e a procura pela verdade, partindo da reflexão sobre a sua natureza e evolução histórica. Para tal, abordaremos os contributos oferecidos pela filosofia e pela teologia, analisaremos o papel das universidades medievais como espaços privilegiados de procura do conhecimento e discutiremos o impacto da Fides et Ratio na definição dessa missão universitária.

I. A procura pela verdade

Fé, razão e a busca pelo sentido

“A fé e a razão (fides et ratio) constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade”.[1] É assim que começa a famosa carta encíclia de João Paulo II, datada a 14 de setembro de 1998, que discute as relações entre estas duas formas de se chegar à verdade.

Para examinar as relações entre estas duas dimensões basilares do ser humano, é essencial, em primeiro lugar, compreender a constante busca do ser humano pela questão do sentido: tentar compreender a sua origem, o seu destino e as realidades que o rodeiam.

Assim, ao longo da história, em diferentes tempos e lugares, o homem tem procurado decifrar a verdade das coisas. Como afirma João Paulo II: “Tanto no Oriente como no Ocidente, é possível entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela”.[2]

A questão sobre “aquilo do qual provêm, aquilo no qual se concluem e aquilo pelo qual existem e subsistem todas as coisas”[3] remonta até aos filósofos pré-socráticos, que identificavam este princípio, ou arché, com elementos da natureza; para Tales de Mileto, era a água, para Anaxímenes o ar, para Heráclito o fogo e para Xenófanes a terra. Dá-se, no entanto, um deslocamento do eixo da procura pelo sentido, do cosmos para o homem, já que os filósofos da physis, “não souberam dar uma resposta satisfatória ao problema do princípio”.[4]

A busca pela verdade deixa de ser, então, uma procura extrínseca e passa a ser um processo de autoconhecimento. Como afirmou Protágoras, um dos primeiros pensadores a intuir e a defender a compreensão da verdade como algo intrínseco, “o homem é a medida de todas as coisas”.[5]Deste modo, a verdade deixa de ser algo que se encontra na natureza, e passa a ser algo que se revela a partir do interior do próprio ser humano. O conhecimento não é mais um processo de descoberta de elementos externos e torna-se numa dinâmica de intuição interna, em que o homem, indo ao encontro daquilo que estava gravado no dintel do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo[6], é capaz de compreender o mundo que o envolve.

O que é a verdade?

A partir desta perspetiva, a reflexão sobre a verdade nada mais é que a reflexão sobre a própria existência. E existem dois meios clássicos para fundamentar esta existência, a fé e a razão. Portanto, torna-se fulcral entender estas duas medidas, o que são e como se relacionam. Mas antes disso, é necessário primeiro analisar um outro conceito, a verdade. Que é a verdade?

A verdade, para os gregos, seria a aletheia, ou seja, “o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito; a verdade é a manifestação daquilo que é ou existe tal como é. O verdadeiro é o evidente ou o plenamente visível para a razão”[7]. Já os latinos definirão a verdade como veritas, que segundo Descartes é “tudo aquilo que corresponde objetivamente às exigências de clareza e distinção do cogito”[8]. Ou seja, a veritas é aquilo que é claro e fácil de entender, sem confusão, e que faz sentido de forma lógica e racional. Os hebreus, no entanto, tinham outra conceção sobre verdade. Na visão veterotestamentária, verdade é emunah, que também significa confiança. Como refere Lucía Lopes Silva, “emunah aplica-se às pessoas e a Deus. De sorte que serão verdadeiros, Deus ou um amigo, se cumprirem o que prometeram. Serão verdadeiros, pois, se cumprirem com a palavra dada ou com o que foi pactuado, ou seja, se não traírem a confiança neles depositada”[9]. Por isso, a verdade hebraica “dirige-se ao futuro, pois é a confiança que se alia à esperança do que virá ou será”.[10]

Quando os filósofos procuraram compreender o mundo, a natureza e o homem, perceberam a necessidade de fazer distinções. Ao fazê-lo, concluíram que existem coisas materiais, que podemos ver e tocar. Por outro lado, existem outras realidades que são imensuráveis e intangíveis, como as nossas ideias, que não podemos ver, tocar ou medir. E o mesmo acontece com a verdade; como refere João Paulo II, existem “diversas formas de verdade. As mais numerosas são as verdades que assentam em evidências imediatas ou recebem confirmação da experiência: esta é a ordem própria da vida quotidiana e da investigação científica. Situam-se em nível diferente as verdades de caráter filosófico, que o homem alcança através da capacidade especulativa do seu intelecto. Por último, existem as verdades religiosas, que de algum modo têm as suas raízes também na filosofia; estão contidas nas respostas que, nas suas tradições, as diversas religiões oferecem às questões últimas”.[11]

Portanto, ao tentarmos entender o mundo, as distinções que fazemos entre o material e o imaterial, entre o tangível e o abstrato, revela-se-nos uma dimensão mais profunda da existência. A verdade não se limita ao que podemos compreender através da razão ou dos sentidos. Ela é, na sua essência, algo que não depende da nossa aprovação ou entendimento, mas é algo que se revela por si mesmo, para além da nossa razão e perceção.

Por isso, em última análise, esta procura pela questão do sentido e da compreensão da realidade convida-nos também a transcender as nossas barreiras humanas, os nossos limites e dirigir a nossa atenção para aquilo que não podemos entender somente pela racionalidade. É aqui que entra a questão da fé.

A fé

Seguramente, a definição mais comum de fé é a que está em Hb 11, 1: “A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza das realidades que não se veem”. Ainda que esta descrição siga uma tradição cristã, pode-se também afirmar, segundo a clássica Encyclopedia of Religion, no artigo de J. Pelikan, que pode ser aplicada ao grande conjunto de todas as religiões e tradições religiosas com diversas variantes.[12]

No contexto bíblico, o entendimento do conceito “fé” é dinâmico. O primeiro termo para expressar a fé é “heemin” e aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, referindo-se à atitude de quem confia ou acredita num mensageiro ou na sua mensagem. Este ato de crer, ou dar crédito, geralmente é acompanhado do adjetivo “amun”, que significa fiel ou digno de confiança. No contexto da tradição deuteronomista, isto representa, de maneira geral, a resposta de Israel ao Deus da Aliança.[13] Ora, isto não só implica confiar plenamente em Deus, como também aceitar a sua palavra, abraçar amorosamente a sua vontade e reconhecer a sua divindade. Unido a este conceito veterotestamentário de fé está, de igual modo, o conceito de esperança; ora, a bíblia define como crentes, os que esperam pelo Senhor (Sal 25,3), quer isto dizer que a esperança é uma dimensão essencial da fé. Crer em Deus significa esperar por Ele e vice-versa. Deste modo, a fé implica uma união inseparável entre confiança e esperança, que remetem a Deus.

Contudo, a partir do Novo Testamento, o evento de Cristo reinterpreta a história de Israel como um processo de maturação da fé, que alcança a sua plenitude na revelação do amor de Deus em Cristo. E ainda que exista uma continuidade fundamental, o Novo Testamento introduz um novo conceito de fé, pistis.

Este novo entendimento da fé implica aceitar Jesus como Senhor e Messias; a fé transita, então de uma dimensão predominantemente fiducial, como ato de crer e confiar, para uma dimensão mais confessional e cognoscitiva. Deste modo, pistis refere-se não só ao ato subjetivo de crer, mas também ao conteúdo objetivo da mensagem, o kerygma.[14]

Deste modo, a fé é o termo com o qual se descreve a atitude da mente humana e do espírito.

A razão

A origem etimológica da palavra “razão” oferece-nos uma base para entender o seu significado original. Originalmente, termo lógos, significava verbo ou palavra. Posteriormente, adquiriu um sentido mais amplo, passando a designar, não só o seu conteúdo original, mas também aquilo que hoje entendemos por razão, o método intelectivo que, através do estabelecimento de relações lógicas, nos permite chegar ao entendimento das coisas.[15]

Nesse sentido, a razão passou a ser vista como a faculdade humana que permite a análise lógica, a formulação de argumentos e de explicações racionais para os fenómenos do mundo.

Na tradição filosófica ocidental, a razão é compreendida como uma característica distintiva do ser humano. Platão e Aristóteles, por exemplo, atribuíram ao lógos um papel central no entendimento da natureza e da ética. Para Aristóteles, por exemplo, o ser humano é um “animal racional”, pois possui a capacidade de deliberar, julgar e de agir de acordo com princípios racionais.[16] Esta concepção influenciou profundamente a tradição filosófica posterior, especialmente no contexto da Escolástica, em que a razão foi harmonizada com a fé.

A relação entre fé e razão

Como já vimos, e bem sabemos, o cristianismo, como a maioria das religiões, fundamenta-se na fé, entendida como a confiança absoluta e aceitação incondicional das verdades reveladas por Deus. Segundo a doutrina católica, a fé é considerada a fonte suprema das verdades reveladas, especialmente aquelas essenciais para a humanidade e relacionadas à sua salvação. É neste contexto que Santo Ambrósio, bispo de Milão, uma figura central do século IV, afirmou: “Toda verdade, dita por quem quer que seja, é do Espírito Santo”[17].

Ora, esta perspectiva implica que qualquer investigação filosófica ou científica não deve entrar em conflito com as verdades estabelecidas pela fé católica. Por isso, os teólogos tinham agora por diante a tarefa de demonstrar, de forma lógica e racional, as verdades que tinham disdo reveladas por Deus. Para isso, muitos contaram com o apoio dos sistemas filosóficos clássicos, reeinvantado Platão e Aristóteles à luz da fé.

Desta forma, fé e razão fé e razão passaram a ser vistas não como opostas, mas como complementares. Assim, juntas são capazes de guiar o homem à salvação; a razão, como instrumento do entendimento, esclarece e demonstra as verdades da fé; a fé fornece a base para aceitar as revelação de Deus, que vai mais além da capacidade da razão pura.

II. A universidade como espaço de procura pela verdade

O surgimento das primeiras universidades [18]

De acordo com Eurípedes Simões de Paula, “a palavra Universidade refere-se a uma coisa tipicamente medieval”[19], uma comunidade de professores e alunos. Esta instuição alcança o seu pleno desenvolvimento no século XIII, numa época em que a Europa passava por profundas transformações, mormente a urbanização, o grande fluxo comercial e o desenvolvimento intelectual.

As ditas transformações ocorriam sobretudo nas cidades; se antes, a cidade representava o risco, porque era o principal foco das invasões bárbaras, com o fortalecimento do Império Carolíngio, a cidade tornou-se um grande núcleo: além de ser o grande centro do fluxo comercial, era um lugar propenso a negócios, diversão, luxo e riqueza. Tornava-se necessário, então, revestir o ambiente urbano por imponentes torres e muralhas, cujo acesso ocorria, sobretudo, através de grandes portas, corredores e praças. Grosso modo, a cidade era um organismo social e político, onde convergiam diferentes grupos sociais, sendo que os mais privilegiados governavam uma população isolada e homogénea.

O surgimento da universidade medieval inicia-se cerca de um século antes de seu auge, mas é importante destacar que, desde o período clássico, já existiam grandes escolas responsáveis por instruir filósofos e juristas.

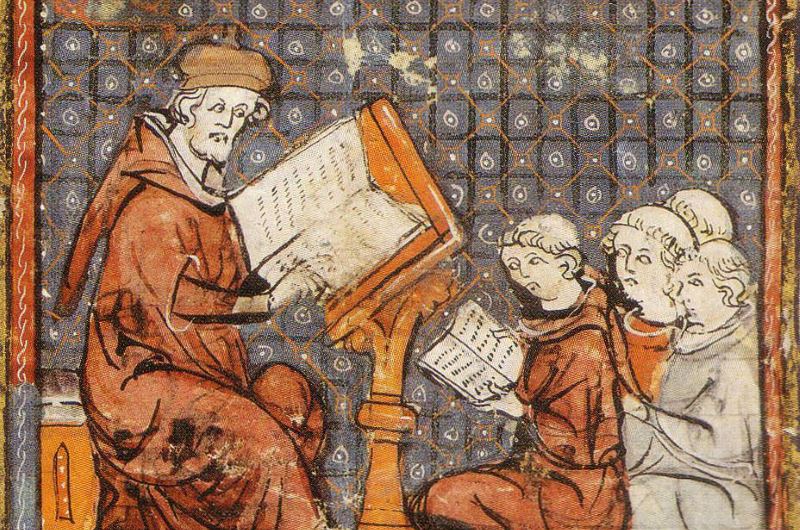

Desde o final do século X, os mosteiros europeus possuíam escolas anexadas nas suas estruturas, cujo objetivo era instruir os monges, sobretudo na exegese bíblica. Até então, apenas os membros de cada congregação podiam participar nessas aulas, ministradas pelos monges mais experientes. No entanto, a partir de meados do século XII, esse cenário começou a mudar, e o número de studium começou a crescer.

Quando falamos das universidades do século XIII, é importante destacar que nelas floresceu um método de ensino fundamentado na dialética aristotélica, o método escolástico, que consistia em quatro momentos essenciais: primeiro, aquele que detinha a auctoritas, o mestre, lia em alta voz, um excerto; depois apresentava-o aos alunos, sublinhando a sua estrutura e o seu conteúdo mais relevante; de seguida, aclarava o sentido daquilo que era mais difícil de compreender, e por fim, realizava-se uma discussão, de onde resultava uma quaestio.

Em cada universidade existiam pelo menos quatro faculdades: direito, filosofia, teologia e artes. Contudo, como refere Bittar, os estudos filosófico-teológicos assumiam um grande papel de destaque: “Desde cedo, Paris introduziu a obrigação de todos os estudantes, mesmo os que não quisessem tornar-se clérigos, cursarem os estudos de filosofia. A par da filosofia, com duração de cinco anos, tomou grande impulso o estudo de teologia, com duração de oito anos, o que era visto com bom olhos pelo papado, pois ambas as disciplinas visavam a dar unidade ao saber humano.”[20]

A procura pela verdade: a essência da universidade

A universidade, desde a sua origem, foi concebida como um espaço de procura pelo conhecimento e pela verdade. Este ideal está na raiz da própria etimologia da palavra “universidade”, que deriva do termo latino universitas, que significa “totalidade” ou “conjunto”. Este significado aponta para o desejo de englobar e integrar todas as áreas do saber, promovendo um entendimento mais amplo e holístico da realidade.

As universidades medievais, surgidas no coração de um mundo em transformação, colocaram a verdade no centro da sua atividade. Inspiradas pelas tradições clássicas e pelo impulso cristão de harmonizar fé e razão, estas instituições tinham como objetivo fundamental não só a transmissão do conhecimento, mas também a sua crítica. Nesse contexto, a universidade tornou-se um local onde diferentes âmbitos– teológico, filosófico, científico e artístico – podiam convergir e dialogar à procura de respostas para as questões fundamentais da existência.

Como apontava Santo Tomás de Aquino, “a verdade é o conformar-se da mente com a realidade”. Este princípio orientava o trabalho universitário, que se baseava tanto no método escolástico, conhecido pela sua clareza e argumentação lógica, mas também na abertura à revelação divina, que transcende os limites da razão. A procura pela verdade, assim, implicava um esforço humano constante, mas também um reconhecimento humilde dos mistérios que escapam à compreensão total.

A encíclica Fides et Ratio, de João Paulo II, oferece contributos cruciais para a definição dessa verdade que a universidade deve procurar. Ao defender que a fé e a razão são “duas asas” que elevam o espírito humano à contemplação da verdade, a encíclica propõe uma visão íntegra do saber humano. A razão, como capacidade inteletiva, permite ao ser humano explorar e compreender o mundo natural e as dinâmicas da existência. Por outro lado, a fé, como abertura ao transcendente, oferece respostas às questões últimas que vão além da compreensão racional.

Por isso, a universidade, como espaço de procura pela verdade, deve evitar o reducionismo da razão, que nega o valor das verdades transcendentais, e o fideísmo, que rejeita a investigação racional. Em vez disso, a universidade é vocacionada a fomentar um diálogo harmonioso entre este dois âmbitos, reconhecendo que ambos, embora distintos, não são incompatíveis, mas complementares. Ora, esta integração amplia o horizonte da verdade, permitindo à universidade abordar questões complexas com profundidade intelectual e sensibilidade espiritual.

A essência da universidade reside, assim, na sua missão de ser um espaço de dúvida e reflexão, onde as ideias podem ser debatidas e confrontadas num espírito de liberdade intelectual e rigor crítico e científico. Nesse sentido, esta procura não é uma tarefa solitária, mas comunitária, que envolve o diálogo entre professores e alunos, entre tradições do passado e desafios do presente. É, ao mesmo tempo, um exercício intelectual e uma experiência ética, que exige abertura, honestidade e coragem para enfrentar as complexidades do mundo.

CONCLUSÃO

A busca pela verdade, tão central à condição humana, encontra na relação entre fé e razão uma complementaridade indispensável. Desde os primórdios do pensamento filosófico até às reflexões propostas pela Fides et Ratio, percebe-se que a razão, com a sua capacidade de analisar, questionar e compreender, e a fé, com a sua abertura ao transcendente e às questões últimas da existência, não se opõem, mas antes se completam. Juntas, são capazes de alargar os horizontes do conhecimento humano e de iluminar os mistérios que transcendem a compreensão puramente racional.

No contexto universitário, esta relação ganha um significado especial. A universidade, concebida como um espaço de procura pelo conhecimento e pela verdade, deve ser um lugar onde diferentes saberes se encontram, dialogam e se integram, promovendo uma visão holística e profunda da realidade. Tal como as primeiras universidades medievais, as instituições de ensino superior de hoje são chamadas a harmonizar as verdades alcançadas pela razão com aquelas reveladas pela fé, preservando a sua essência como comunidades de reflexão, investigação e partilha.

A Fides et Ratio recorda-nos que a verdade não é propriedade exclusiva de nenhuma abordagem, mas um horizonte que desafia continuamente a humanidade a transcender as suas limitações. Nesse sentido, a universidade deve resistir ao reducionismo do racionalismo e ao isolamento do fideísmo, abraçando um compromisso com a verdade que seja simultaneamente crítico e transcendente.

Assim, ao manter vivo o espírito de diálogo entre fé e razão, a universidade reafirma a sua vocação como um espaço de liberdade intelectual e profundidade ética, comprometido não apenas com a formação técnica ou científica, mas também com a formação integral do ser humano. É nesta harmonia que se encontra a força para enfrentar os desafios contemporâneos e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, esclarecida e aberta à transcendência.

FONTES:

[1] João Paulo II, Fides et ratio

[2] João Paulo II, Fides et ratio 1

[3] Giovanni Reale e Dario Antiseri, História da filosofia : filosofia pagã antiga, vol. 1 (São Paulo: Paulus, 2003) 35

[4] Giovanni Reale, História da filosofia, 91

[5] Giovanni Reale, História da filosofia, 95

[6] Cf. João Paulo II, Fides et ratio 5

[7] Direção do Curso de Psicologia, «Editorial», Aletheia, n.º 21 (junho de 2005): 5–6.

[8] Allisson Cândido Modesto da Silva et al., «As concepções de verdade no pensamento filosófico», Analecta, novembro de 2018, 365

[9] Lucília Lopes Silva, «Verdade: aletheia, veritas ou emunah?», Conteudo Jurídico, 28 de setembro de 2008

[10] Lucília Lopes Silva, «Verdade: aletheia, veritas ou emunah?», 8

[11] João Paulo II, Fides et ratio 30

[12] J. Pelikan, «Faith», em The Encyclopedia of Religion (New York: Macmillan Press, 1987).

[13] Cf. Salvador Pié-Ninot, Teología Fundamental, 2º edição, Manuales de Teología (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2017), 190-192

[14] Ángel Cordovilla Pérez et al., La lógica de la fe : manual de teología dogmática, 1.a ed. (Universidad Pontificia Comillas, 2013), 725-729

[15] Luiz Felipe da Cunha e Silva, «Logos e Ratio – Complexidade, Subjetividade e Ambigüidade em Teoria da Arquitetura», Arquitextos, março de 201 (II Outubro 1998)1.

[16] Cf Giovanni Reale, História da filosofia, 218

[17] Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes, Fundamentos de Filosofia, 4.ª ed. (São Paulo: Editora Saraiva, 2016), 241

[18] Cf Cícera Leyllyany F.L.F. Müller, «Universidades medievais: ente auctoritas e potestas», Revista Ágora, n.º 30 (23 de janeiro de 2020): 157–73.

[19] Eurípedes Simões de Paula, «As Universidades medievais», Revista de História 15, n.º 31 (30 de setembro de 1957): 03–12, https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1957.105539.

[20] Mariluce Bittar, «A história e a essência da universidade», Multitemas 0, n.º 15 (1 de julho de 2016), https://www.multitemas.ucdb.br/multitemas/article/view/1135.